皆さん、こんにちは。

この令和の時代、スマートフォンのニュースアプリで情報を得るのが当たり前になりました。そんな中、私は今もなお、毎朝2紙の「紙の新聞」を購読しています。日本経済新聞と熊本日日新聞です。

「なぜ今さら紙の新聞?」

「電子版の方が便利じゃない?」

そう思われるかもしれません。もちろん、電子版の速報性や検索性の高さは魅力的です。しかし、私にはどうしても譲れない「紙ならではの良さ」があるのです。

私が「紙の新聞」を愛する3つの理由

1. 記事の面積が「重要度」を教えてくれる

紙の新聞を開くと、記事の大小が一目瞭然です。一面のトップニュース、社会面の片隅の記事。その記事がどれだけの面積を占めているかで、新聞社が「これは重要だ」と判断している情報の重みが直感的に伝わってきます。世の中の関心がどこに向かっているのかを、まるで鳥の目のように俯瞰できる。この感覚は、一覧性に優れた紙媒体ならではの魅力です。

もちろん新聞社が発信している情報が必ずしも全て正しいわけではありません。しかし斜に構えて見ると「少なくとも新聞読者にこう思わせたい、知らしめたい」と新聞社が考えている記事が並んでいるんだなということはわかります。そこから見えてくる世界もありますよね。

2. 下の方にある「広告」が宝の山

記事を読み終え、ふと視線を落とした先にある広告。これもまた、私にとっては貴重な情報源です。今、どんな商品やサービスが注目されているのか、企業の動向はどうなのか。時には、地元の不動産情報や新しいお店のオープン告知など、思わぬ発見があります。広告は、その時代を映す鏡なのです。

こんなもん誰が買うの?と思うようなものもあります。日経新聞は特にそうです。ちょっと例を挙げると、「ビル3億円」の不動産情報とか雑誌「養豚界」とか。そういう読者層もいるんだろうなーと想像力を掻き立てられます。

3. シンプルに「紙」が好きなんです(昭和世代)

インクの匂い、紙をめくる指先の感触、気になる記事に蛍光ペンで線を引くアナログな行為。理屈ではなく、この一連の体験が好きだというのも大きな理由です。昭和世代だから、と言ってしまえばそれまでですが、この「五感で情報を感じる」プロセスが、内容を深く記憶に刻みつけてくれるような気がしています。(たぶん気のせい)

まるで窓際族の課長の仕事? 地道なスクラップの日々

そんな愛すべき新聞ですが、ただ読むだけでは情報が流れ去ってしまいます。「この情報を自分の資産にできないか?」と考え、始めたのが新聞記事のスクラップでした。(最近は何やるにしても元を取りたいと考えてしまいます。自己啓発書の影響でしょう。)

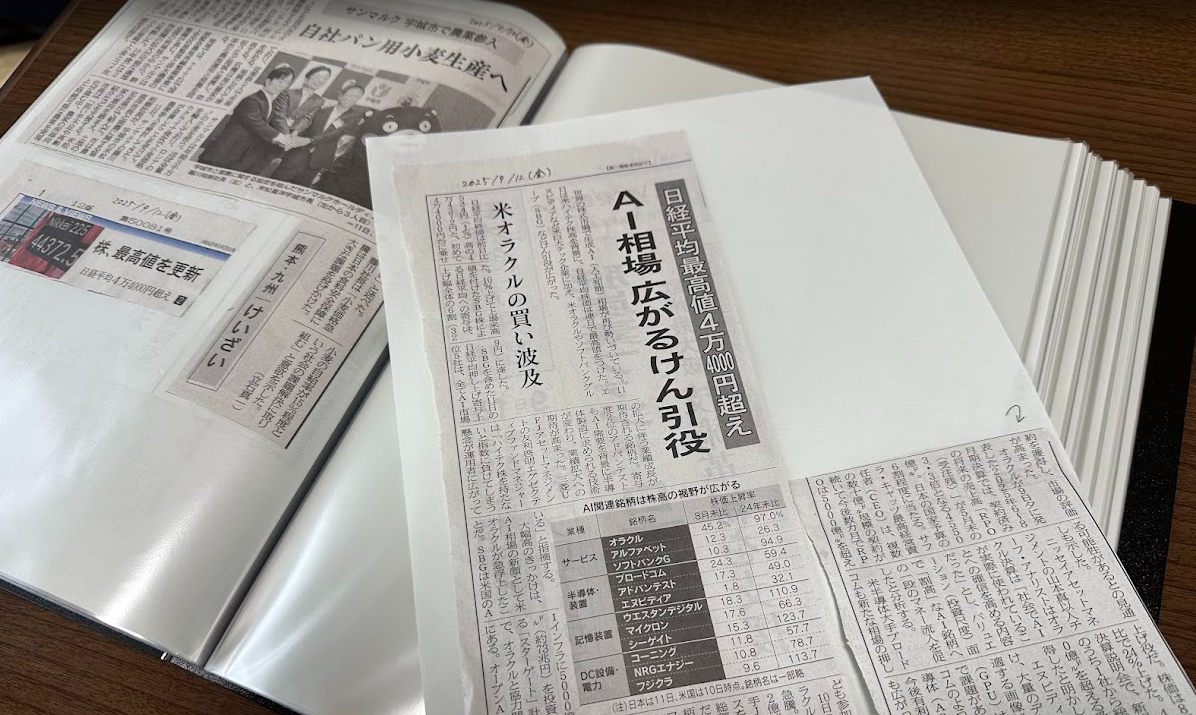

やり方は至ってシンプル。自分が「気になる」と感じた記事を切り抜いて、紙に貼ってクリアポケットに入れていくだけ。私の気になるジャンルは、主にこの4つです。

- 株式・金融情報

- 不動産

- 企業の動向

- 熊本のローカル情報

毎日、ハサミとノリを片手に、ペタペタと記事を貼り付けていく。傍から見れば、まるで昭和のドラマに出てくる窓際族の課長がやっているような、地味で古風な作業かもしれません。

しかし、これを1年以上も続けてみると、なんということでしょう。スクラップブックはあっという間に分厚いファイルの束になり、相当なボリュームになりました。

1年の蓄積が「10年後の財産」になると確信する理由

この分厚いファイルの束を眺めていると、不思議とワクワクしてきます。なぜなら、これが「10年後の自分にとって、ものすごい財産になる」と確信しているからです。

例えば、株式投資を判断するとき。過去の記事を振り返れば、今の株価がどのような経済状況やニュースの中で形成されてきたのか、その文脈を深く理解できます。

例えば、不動産の購入を検討するとき。この1年、そしてこれからの数年、熊本の地価や開発情報がどう変遷していくのかを定点観測した記録は、何物にも代えがたい判断材料になるはずです。

企業情報のスクラップは、新たなビジネスを考える際の羅針盤になるかもしれません。地域のニュースは、私たちの暮らしがどう変わり、未来にどう繋がっていくのかを教えてくれます。

これは単なる情報の切り抜きではありません。私自身の興味関心というフィルターを通して編集された、世界に一つだけの「未来を読み解くためのデータベース」なのです!

すぐに結果が出るものではありません。しかし、この地道な作業の先に、10年後、きっと「あの時、続けていて本当に良かった」と微笑む自分がいる。そう信じて、私は今日もハサミを手に取るのです。

この記事を読んで、少しでも共感してくださる方がいれば幸いです。

コメント